チョコレートの歴史が知りたい!起源から広がり、現在までを徹底解説

チョコレートを楽しんでいると、「チョコレートはいつ生まれたのか」「チョコレートはいつこの形になったのか」「チョコレートはどのように世界に広がったのか」「チョコレート菓子はいつどこで生まれたのか」「チョコレートについて詳しく知りたいときはどうしたらいいのか」など様々な疑問が浮かぶことがあるのではないでしょうか。今回はその疑問に答えるように歴史についてまとめました。是非見てみてください。

目次

チョコレートの起源

まずはチョコレートの始まりです。「チョコレート 歴史」と聞くとイメージされるのはベルギーチョコレートやフランスのスイーツ文化などヨーロッパのイメージが強いのではないでしょうか。しかし、その起源は意外にも違う地域にあるようです。

1−1チョコレートの起源はメソアメリカ

チョコレートの起源はメソアメリカ。

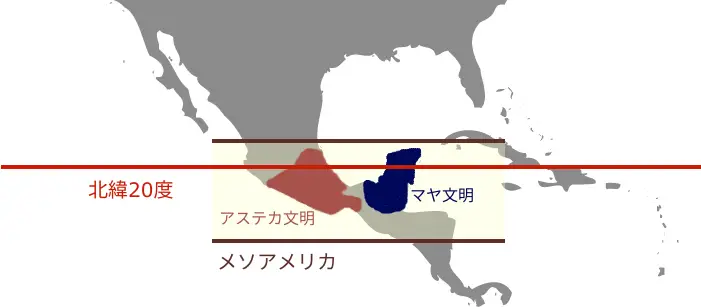

メソアメリカというのは中央アメリカの真ん中あたりで、メキシコ南部〜ホンジュラスあたりの地域を指します。アステカ文明やマヤ文明といった古代文明が栄えた土地です。農耕民が多くの文化を発展させていた土地で、紀元前2000年ごろからカカオの利用があったという記録があります。

1−2カカオ豆は通貨だった

カカオの用途はいくつかあり、その一つに通貨として利用されていたという記録があります。

1300年頃には当時のアステカ王国では労働の対価にカカオ豆を渡す、税をカカオ豆で納めるなど、商取引の基準にカカオ豆を用いていました。それだけ、一定の価値があるものと認められていたのですね。

1−3カカオ豆は神様の食べ物(テオブロマ)

通貨として利用される一方で、カカオ豆は神様への捧げ物として儀式でも利用されていました。カカオ豆の粉末と唐辛子を混ぜて、当時尊ばれていた血の代わりとして用いられていたのです。

その様子を聞いたのでしょうか、スウェーデンの自然科学者、カール・フォン・リンネは1753年にカカオをラテン名Theobroma cacao(Theo=神、brom=食べ物)と命名しています。

1−4チョコレートは飲み物で薬だった?

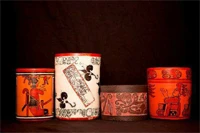

引用:マヤ文明で使用されていたチョコレート容器(複製)©The Field Museum, Relicas,Photographer Amelia Larsen

儀式以外の場面でも、カカオは飲用されていました。当時は甘みをつけることは少なく、とうもろこしや香辛料と混ぜ合わされたスパイシーな飲み物だったそうです。今ではチョコレートには様々な健康効果があると解明されていますが、その他にも強精剤として用いていたという記録も残っています。

チョコレートの健康効果が気になる方は下の記事をどうぞ

いま話題のチョコレートの効果|健康・美容への知られざる効果とは?体重が気になるときも賢くチョコレートを選んで楽しめる

チョコレートの世界への広がりの歴史

メソアメリカで生まれたチョコレートはヨーロッパに広がっていきます。

今度は世界への広がりを見てみましょう。

2−1ヨーロッパへの上陸は16世紀

ヨーロッパに上陸したのは16世紀。クリストファー・コロンブスは4回目の航海の際、ヨーロッパ人で初めて存在を知りましたが、実際にヨーロッパで飲まれることはありませんでした。

初めて飲用されたのは1528年、エルナン・コルテスがスペイン王カルロス1世にカカオを献上しました(注1)。コルテスがはじめて持ちかえったチョコレートを飲んだスペインの王侯貴族はとても関心を持ちました。様々なアレンジを加えながら愛飲し、疲労回復の薬として100年近くに渡りスペインの王侯貴族が独占することになります。

2−1−1スペイン、ポルトガル、イタリアと広がるチョコレート

その後、一時期スペインと同じ王に統治されていたポルトガル、そこからイタリアへと広がっていきます。

イタリアでは主に聖職者を中心に広がったという説があります。だからでしょうか、「ココアは飲料か食料か」つまり、断食の際に摂取できるかどうかという論争が起こり、ローマ教皇が飲料であると判断したという逸話も残っています。

2−1−2フランスやベルギーでは薬剤師とチョコレートからショコラティエが生まれ、高貴な職業へ

フランスには1615年、スペイン王女アンヌ・ドートリッシュとルイ13世の結婚がきっかけで伝わったと言われています。他のヨーロッパの国々と同じく、貴族や聖職者に広がっていきます。

特に逸話が残されているのはマリー・アントワネットです。マリーが病魔で臥せっていた際、苦味が気になって薬が飲めない場面がありました。その際、王室専属薬剤師のドゥボーヴがチョコレートに薬を混ぜて服用してもらう方法を考え、マリーは無事に回復したと言われます。このドゥボーヴはチョコレート専門店「ドゥボーヴ・エ・ガレ」を創業しました。

また、ベルギーでは1635年に伝わってから、薬剤師が飲み物として販売していた記録が残されています。

このような話からフランスやベルギーでは薬剤師がチョコレートを扱い、そこから生まれたショコラティエが高貴な職業として扱われた由来が垣間見られます。

2−1−3イギリスではコーヒーハウスでの提供も

イギリスには17世紀に上陸しますが、他の国と違っていたのは早くから庶民にも手が届くものとして広がっていったことです。17世紀後半には王政復古の最中、自由を享受する風潮の中で登場したコーヒーハウスで飲料として扱われ、やがて一般社会に溶け込んでいきます。

2−2アメリカにチョコレートが帰ってくる

ヨーロッパで発展していったチョコレートですが、発祥の地アメリカにも帰ってきます。

2−2−117世紀にはコーヒーハウスで出された記録も

正確にいつ頃かは定かではありませんが、最も古い記録として17世紀、コーヒーハウスで出されたという記録が残されています。

2−2−2ナイトチョコレートはアメリカのホテル発祥と言われる

多様な楽しみ方を広げていったことも残っています。1950年頃、アメリカのセントルイスのメイフェアホテルではチョコレートの持つリラックス効果に着目して気遣いの表れとしてベッド脇にチョコレートを添えておくサービスを行いました。これが、ナイトチョコレートという習慣の発祥と言われています。

2−2−3BeantoBarの発祥もアメリカ

また、BeantoBarの発祥もアメリカと言われています。2007年頃にアメリカの「MAST BROTHERS CHOCOLATE(マスト ブラザーズ チョコレート)」というチョコレートショップが農園からカカオ豆を買付、焙煎〜テンパリングまで一貫して行うBeantoBarを実践しました。

この業態は今では各地のチョコレートショップに広がっています。

2−3日本での最初の記録は18世紀の長崎

日本は鎖国をしていたこともあり、他の国より遅れてチョコレートと出会っています。

18世紀(1797年)、長崎出島の文献にオランダ商人から持ち込まれたチョコレートの記述が残っており、日本でのチョコレートの歴史のはじまりと言われます。

2−3−1公式記録は19世紀

しかし、出島の記録は、公的な文書ではありませんでした。公的には19世紀(1873年)、岩倉具視が欧米視察時にフランスで工場見学を行い、公式報告書に記録したことがチョコレートの歴史の始まりです。

2−3−2チョコレートの最初の販売は米津凮月堂 最初の製造は森永製菓

商業として日本初のチョコレート加工製造・販売を行ったのは米津凮月堂(現在の株式会社東京凮月堂)です。1878年に原料となるチョコレートを輸入し、ヨーロッパの菓子職人が加工・製造を行いました。

また、実際にチョコレート製造を行ったのは森永製菓創業者の森永太一郎が最初でした。1899年、アメリカから持ち帰った製法を元に、チョコレート菓子を製造していきます。

2−3−3近年ではチョコレートの機能性に注目が集まる

それから数十年、日本ではチョコレート市場が年々広がってきました。

特に近年ではチョコレートの健康効果に注目が集まり、健康チョコレート市場が伸びています。中でもハイカカオチョコレートと呼ばれるカカオ含有率が高いチョコレートに注目が集まっています。

ハイカカオチョコレートについて詳しくはこちら

ハイカカオチョコレートで健康生活!栄養・効果・食べ方も徹底解説

チョコレートの源 カカオ豆栽培の歴史

世界でのチョコレートの広がりに合わせて各地ではカカオ豆の栽培が盛んになりました。3章ではチョコレートの歴史の背景にあるカカオ豆の栽培の広がりを紹介します。

カカオよりもチョコレート菓子の歴史が気になる!という方は4章へどうぞ。

3−1メソアメリカから植民地地域に広がるカカオ

メソアメリカで発見されたカカオは当時その地域を植民地支配していたスペインの管理の元、その栽培地域を広げていきました。カカオ豆を持ち帰ったコルテスもその展開を推進したと言われています。アシエンダと呼ばれる大農園が形成され、多くの先住民族が奴隷としてカカオ栽培に使役されました。

1500年代から1700年代後半まで栽培が続いていきますが、その後、メソアメリカではカカオの害虫と病気の影響で生産量が減少していきました。

3−2南下するカカオ栽培地域とアジア・アフリカへの広がり

植民地支配の広がりとともに、カカオ栽培は南米に広がっていきました。代表的な国はベネズエラ、エクアドル、ブラジルなどです。スペイン、イギリスやポルトガルといった国の主導で展開されていきました。その運営は19世紀に入り、各国で奴隷制が廃止され、カカオ栽培も自営農民が主体となって広がっていきました。

また、1660年代にスペイン人がフィリピンへ、オランダ人が同じく17世紀にセイロン島やジャワ島に、また、1830年代にポルトガル人がアフリカにと世界全体にカカオが持ち込まれました。特に19世紀後半には、4章でご紹介する通りチョコレート菓子の広がりもあり、カカオの生産量も増加していきます。

3−3アフリカ各国でのカカオ栽培の変遷

1830年代に赤道アフリカにカカオが持ち込まれてから、そこから中央アフリカ、西アフリカへと広がっていきます。近年チョコレート生産国として非常に有名なガーナやコートジボワール(アイボリー・コースト)に広がったのは19世紀後半に入ってからです。ガーナではカカオの病気により国内で産地を大きく変えながらも世界最大の生産地域として西アフリカはチョコレートの展開を支えました。

3−4世界各地で増加するBeantoBarを支えるカカオ農園

現在、世界ではチョコレートへの注目が集まり、その需要も高まっています。今もカカオの生産の中心はコートジボワール、ガーナといった国々ですが、一方で、小規模で品質の高いカカオ豆の生産を行う農園は世界各地で増加しています。地域や栽培方法によってカカオの風味が異なり、それを楽しむBeantoBarの広がりとともに今後も世界各地のカカオ栽培が盛り上がっていくでしょう。

各生産地の風味の違いや生産について触れたいという方はこちらの記事もどうぞ

チョコレートの原料、カカオ豆はどこからやってくる?産地・品種ごとの特徴を解説!エシカルチョコレートの選び方も

チョコレートとチョコレート菓子の歴史

カカオ豆の需要が増えてきた理由の一つに各地で多様なチョコレート菓子が生み出されことがあります。

4章ではチョコレートの加工・流通に焦点を当てて、改めて整理していきましょう。

4−1チョコレートの4大発明

まずは、チョコレートが今の形になるまでの4つの発明を見ていきましょう。

4−1−11828年 ココアの誕生

チョコレートはヨーロッパの人により発見された当初、飲むものでした。砂糖やミルクで上手にアレンジされて美味しくなっていったのですが、欠点として油分の多さがありました。元々カカオ豆は半分以上がココアバターと呼ばれる油脂分です。そのため、水分と分離して飲みにくいものだったのです。

それを解決したのがオランダ人のC.J.バンホーテンです。1828年、「ダッチプロセス」という製法の特許を取得しました。この製法によりココアバターを半分ほどまで減らすことができ、飲みやすいココアが誕生しました。

4−1−21847年 チョコレートが飲むものから食べるものへ

また、食べるチョコレートの誕生も重要です。

飲むための器が必要であったり、お湯に溶かす手間がかかる、など万人受けしない点も多かったチョコレートですが、爆発的に広がった理由の一つに、固形の食べるチョコレートが誕生したことがあります。

固形のチョコレートは1847年、イギリスのジョセフ・フライが発明しました。ココアの製造で余ったココアバターを活用したことが画期的であったと言われています。

4−1−31876年 ミルクチョコレートはスイス生まれ

固形のチョコレートは、当初、カカオとカカオバターと砂糖でできたもので、ミルクが入っていませんでした。牛乳とチョコレートを混ぜ合わせることは研究されていたようですが、なかなか実現しなかったのは、牛乳だと、水分が多くて分離してしまう、また、保存ができないということが原因でした。

スイス人のダニエル・ペーターが濃縮ミルク(加糖練乳)を使った製法により乳脂肪分とチョコレートを混ぜ合わせることを可能にし、1876年ミルクチョコレートができたのです。

4−1−41879年 コンチェが生まれ、今日のチョコレートに!

ここまでのチョコレートはココアバターの混ざり合いが均等でなく、口当たりがザラザラしていました。今日のなめらかなチョコレートはコンチング、と呼ばれる撹拌がされているために実現されています。

そのコンチングを行う撹拌機、コンチェを発明したのはスイス人のロドルフ・リンツです。リンツは貝に似た形の機械でカカオ豆や砂糖をより細かくすることを発明し、チョコレートの流動性を飛躍的に向上させました。

4-2 チョコレート流通の歴史

4大発明と並んで、チョコレートは世の中に浸透していきます。その普及の商業的な立役者を紹介します。

4−2−1固形チョコレートの誕生前に…スイスで世界初のチョコレート工場が創業

世界初のチョコレート工場1819年、スイスのフランソワ・ルイ・カイエが創業しました。

イタリアで製菓の修行に明け暮れていたカイエはカカオ豆を挽いた粉末と砂糖を混ぜ合わせた食品を見つけ、スイスに持ち帰って工場を興しました。これが現存するスイス最古のチョコレートブランド「カイエ」です。1700年代から工場は他にも存在したものの、近代的な工場はこれが世界初と言われています。

尚、カイエが販売していたチョコレートは完全に今のチョコレートと同じ製法ではなかったため、固形チョコレートの発明者はイギリスのジョセフ・フライとされているようです。

4−2−22021年世界第2位の食品メーカーネスレの拡大にもチョコレートが貢献

ミルクチョコレートが発明された際に利用された濃縮ミルクを開発したのがネスレの創業者アンリ・ネスレでした。ネスレは1866年にネスレ・アングロ・スイス煉乳会社を起業しており、その中で発明した濃縮ミルクをダニエル・ペーターに提供しました。

その後、ペーターの会社を合併したネスレはキットカットを発明して市場に展開するなど、チョコレートの知名度向上に大きく貢献しました。

4−3チョコレート菓子の起源

ここからは、今も楽しまれるいくつかのチョコレート菓子の発祥を辿ってみましょう。

4−3−1スイスから日本へ 生チョコが生まれる

数あるチョコレート菓子の中でも、特に口溶けを追求して生まれたのは生チョコ。スイスでは1930年代に生チョコの原型と言われるキューブ型のチョコレートが作られていました。しかし、その時は、なめらかではあったものの、生クリームを合わせるという製法ではありませんでした。

生クリームと合わせられた現在の生チョコレートの製法が生まれたのはなんと日本。当時スイスからチョコレート製造の技術を学んだシルス・マリアの1980年代は生クリームと合わせて生チョコを生み出します。

生チョコについて、レシピや作り方のコツも気になる方はこちらの記事へ

【喜ばれる生チョコ】 材料、鉄板レシピ5選・アレンジレシピから渡し方や有名ブランドも徹底解説

4−3−2チョコレートケーキの代表格「オペラ」もフランス生まれ

いわゆるケーキの中でもチョコレートは大活躍します。コーヒーを染み込ませたスポンジとコーヒー風味のバタークリームにチョコガナッシュを何層にも重ね、更にチョコレートをかけてコーティングをするオペラはチョコレートケーキの代表格です。1955年、フランスでダロワイヨが初めてつくったといわれています。

その他にもフランスの菓子文化のなかで多様な顔を見せるようになります。

4−3−3ブラウニーはアメリカの代表菓子

アメリカではブラウニーが生まれました。1893年、シカゴ万国博覧会で、パーマーハウスというホテルのシェフが、万博の参加者向けに作って欲しいという要望を元に作ったのが始まりだと言われています。

チョコレート菓子を生み出すショコラティエの歴史

4章で紹介したようなチョコレート菓子を生み出していたのはチョコレートを扱う卓越した技術をもつショコラティエたちでした。5章では、ヨーロッパでは歴史のある職業、ショコラティエに触れます。

5−1ショコラティエはフランス・ベルギーでは歴史ある職業

日本では最近聞くようになったショコラティエ。

2章で紹介したとおり、フランスやベルギーでは古くからある職業で、専門的な技術を学ぶ学校も少なくありません。フランスでは職人がショコラティエを名乗るには一定の卒業証書を所有し、その技術を承継する必要があります。現在も数多くの有名なショコラティエがチョコレートショップを開き、新しい作品を生み出しています。

有名ショコラティエのショコラを食べたい!という方はこちらもどうぞ

【2022年版】人気の高級チョコレート20選!価格・シーン別に紹介

5−2フランスのショコラティエ 最高峰はM.O.F.

フランスでは、1924年から卓越した技術者に対し贈られるM.O.F.という称号があります。国規模の競技大会で数年単位で競い合うことになるため、日本には同等の称号はありません。

M.O.F.にもショコラティエの部門があります。例えば、「パトリックロジェ」というショコラティエは技術を習得し、32歳で獲得しています。

このように国に誇る技術者として認められた職業であるのです。

M.O.F.やパトリックロジェについて詳しく知りたいという方はこちらもどうぞ

【2022年度版】パトリックロジェの完全解説。フランスで最も尊敬される一流ショコラティエの秘密

5−3世界最大のチョコレートイベント「サロン・デュ・ショコラ」は1995年から

また、その技術を市場に広く広め、楽しもうというイベントとして1995年パリにてサロン・デュ・ショコラが開催されます。26回続く、世界最大のチョコレートの展示会です。日本では2003年から三越伊勢丹主催で催されています。

世界から有名ショコラティエやパティシエが参加し、その数は500にのぼるとも言われます。このようなイベントを通して、世界中のショコラティエが技を磨きあい、より素晴らしいチョコレート製品を生み出しています。

チョコレートの現在

ここまで、チョコレートの起源から各視点での広がりをみていきました。最後に現在のチョコレートを見てみましょう。

6−1チョコレートの本質を追求するBeantoBarの発展

2章でも触れた、アメリカ発祥のBeantoBar。チョコレートの本質を追求する1つの流れとして、発展を遂げています。本質の追求の仕方にはいくつかあり、例えば、チョコレートの元になるカカオ豆の育成に着眼点を置くショップ、チョコレート自体の製法に着目するショップなど、各社によって様々です。

6−1−1口溶けの追求をしているダンデライオン・チョコレートの「Large Chips」

例えば製法に注目する1例としてダンデライオン・チョコレートの「Large Chips」を紹介します。こちらは口溶けを徹底的に追求する、という視点でチョコレートの分子構造や形状について研究を重ね、特許も取得しています。是非ご賞味ください。

6−2チョコレートの芸術性を極めるショコラティエ

一方、従来のチョコレートの枠にとどまらない菓子文化の発展を追求するショコラティエたちが注目しているのはチョコレートとアートの融合です。

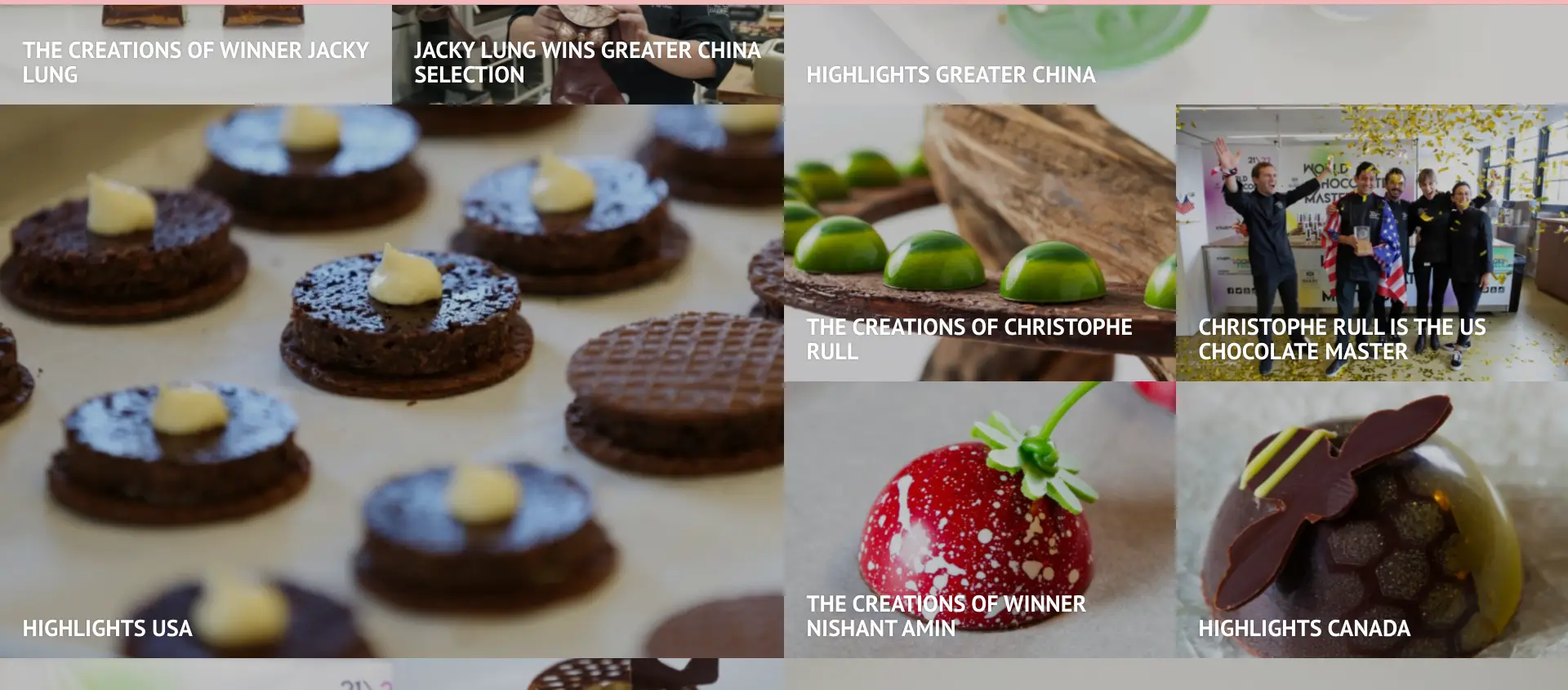

6−2−1ワールドチョコレートマスターズ

ショコラティエのコンテストの一つワールドチョコレートマスターズでは、審査項目の一つに「DESIGN」を設け、ショコラティエたちは芸術センスで競い合っています。

公式サイトを見てみると、どの作品も目を楽しませてくれますね。

6−3チョコレートの健康効果を極める

また、特に日本ではチョコレートの機能性、健康効果に注目が集まっており、成分研究が盛んです。

6−3−1健康チョコレートの市場は右肩上がり

第2章でも触れたとおり、健康チョコレート市場は年々拡大しており、2011年には2,500億円ほどだった市場が、2017年以降には約3,000億円まで成長しています。特に市場を牽引しているのは明治の「チョコレート効果」やLOTTEの「カカオの恵み」など、ハイカカオチョコレートの製品群。また、GAVAや乳酸菌ショコラなど、他の成分と混ぜ合わせた機能性食品としてのチョコレートも注目を浴びています。

6−3−2完全食チョコレートも登場

更には最近評判の完全食のチョコレートも登場しています。「andew」は100グラムあたりで1日に必要な栄養素の約3分の1が摂取できるチョコレートです(注2)。開発者は医大生のときある難病を持つ患者さんとの出会いから栄養をしっかり取りながら美味しさを分け合えるものを作りたいという思いで開発したそうです。気になる方は是非ご賞味ください。

番外編 チョコレートの歴史を学ぶ

チョコレートの歴史を見てきました。

更にチョコレートについて深く知りたいという人向けの情報をまとめたので見てみましょう。

7−1チョコレートの歴史が分かる本

チョコレートの歴史について複数の本が出版されています。

代表的なものをご紹介します。

7−1−1チョコレートの世界史 近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石

後ほど紹介する早稲田大学 武田尚子教授の2010年の著書です。

カカオの発見や広がりはもちろん、ココアとキリスト教、イギリスの近代化や戦争の中でのチョコレート、その後の社会発展との関連性まで書いてあるため、特にチョコレートの近代史が気になっている方におすすめです。

電子書籍にもなっているので、是非読んでみてください。

7−1−2チョコレートの散歩道―魅惑の味のルーツを求めて

こちらも、後ほどご紹介する広島大学名誉教授である佐藤清隆先生の2013年の著書です。

内容は本記事でもご紹介しているチョコレートの起源から広がりをベースとしています。先生自身の目で見た体験談、先生だからこその見解をつづったエッセイなので、より情感豊かに史実をイメージしたいという方はこちらを手にとって見てください。先生と一緒にチョコレートの散歩にでかけましょう。

7−1−3カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン

同じく、ご紹介する広島大学名誉教授である佐藤清隆先生の2011年の著書です。

内容はチョコレートができる工程と歴史の紹介がまとまっています。こちらの書籍はチョコレートの散歩道と比べるとやや解説よりの表現が多いです。歴史、工程、科学的な分析などもバランスよく記載されているため、歴史だけでなくチョコレートの全体像を理解したい、という方におすすめの書籍です。

カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン 神の食べ物の不思議

7−2チョコレートを学ぶ

最後に、チョコレートのことを調べていくうちに、もっと自分でも理解したいと思った方向けに学習ができる場所の紹介です。

7−2−1チョコレートの歴史を学びたいなら大学・大学院 人文学科や社会学科

チョコレートの歴史を深彫したい方は大学・大学院で人文学科や社会学科に進学し、研究テーマとしてチョコレートに関するテーマを取り上げることがおすすめです。

その際に、自分が深めたいテーマに関連した研究を行っている教授が所属している学校を選ぶことをおすすめします。例えば、早稲田大学人間科学部には人口移動の社会構造への影響を研究する武田尚子教授がいらっしゃいます。武田教授はチョコレートの世界への広がりに着目し、チョコレートと欧米の社会階層や文化の変遷についても研究発表を行っているそうです。

このように、自分が気になっている視点を深彫できる環境を選ぶと良いでしょう。

7−2−2チョコレート作り・技術を学びたいなら専門学校

チョコレートづくりの技術を学びたい方は専門学校を検討しましょう。

現在、チョコレートの人気上昇に伴って、チョコレートに関する技術を集中的に指導する学校も増えています。中でも、日本初のチョコレート専攻課程を持つ「ビジョナリーアーツ」ではカカオ豆の選別から学ぶ事ができます。

7−2−3チョコレートのフレーバーや構造・成分を学びたいなら大学・大学院 農学部や理学部

チョコレートの味や成分などに興味がある方は大学・大学院で農学部や理学部に進学し、研究テーマとしてチョコレートに関するテーマを取り上げることがおすすめです。

こちらも同様に、関連した分野の研究を行っている教授が所属している学校を選ぶことがおすすめです。

まとめ

いかがだったでしょうか。以下の通りチョコレートの歴史についてまとめました。

第1章 チョコレートの起源

起源はメソアメリカ。メソアメリカでは神様の食べ物とされていました。

第2章 チョコレートの世界への広がり

16世紀スペインからヨーロッパ各地に広がりました。アメリカや日本にはその後広がり、それぞれで普及していきます。

第3章 チョコレートの源 カカオ豆栽培の歴史

チョコレートの発展の裏側にカカオ豆の世界への広がりもありました。メソアメリカから始まったカカオ栽培は南米、アジア、アフリカへと広がりました。また、最近では世界各地で品質を求める小規模栽培の農園も増えてきています。

第4章 チョコレートとチョコレート菓子の歴史

チョコレートの4大革命はココア・固形チョコレート・ミルクチョコレート・コンチェと言われています。1800年代に次々と発明され、チョコレートはまたたく間に市場に広がっていきます。また、1900年代に様々なチョコレート菓子が生まれ、消費量も爆発的に伸びていきました。

第5章 チョコレート菓子を生み出すショコラティエの歴史

4章で紹介したチョコレート菓子を生み出す存在、ショコラティエはフランスでは国規模の競技大会で競われるほど重要な職業と考えられています。

第6章 チョコレートの現在

チョコレートの最新の潮流「本質の追求」「芸術性の追求」「機能性の追求」を紹介しました。どの視点でもチョコレートがますます進化していくことが垣間見られました。

第7章 番外編 チョコレートの歴史を学ぶ

最後に、歴史を学ぶきっかけとなる書籍や学校を紹介しました。特に、大学の研究室で様々な角度で研究されていることはライターも調べて驚きました。是非深掘りしたい方はご自身でも調べてみてくださいね。

チョコレートの歴史をたどると時代とともにチョコレートが進化していくことを実感できますね。歴史を知った上で食べると、日々のチョコレートがより美味しく感じられます。美味しいチョコレート生活を楽しんでください。

<注釈>

注1 諸説ありますが、ここでは1説を取り上げています。

注2 18〜29歳の成人女性の1日推定必要量を基準としています。

また、栄養素のすべてを満たすものではありません。詳しくは公式サイトをご確認ください。

<出典>

(書籍)カカオとチョコレートのサイエンスロマン

(書籍)チョコレート検定 2021年版

知っているようで知らない、M.O.F.(フランス国家最優秀職人章)とは?

理想の口溶けを追求したチョコレートチップ「Large Chips」をMakuakeにて先行販売

チョコレートの素材、カカオから学ぶ日本初の「ショコラ専攻」。専門学校ビジョナリーアーツへ潜入レポート

科学的な視点からカカオを研究。広島大学名誉教授・佐藤清隆さん インタビューvol.1

山本 愛子

Aiko Yamamoto