コーヒーと種類の話。豆・産地・銘柄・焙煎・入れ方・メニュー・味わい

コロナ禍の影響もあって、在宅勤務やオンライン授業が日常となり、おうち時間が増加しました。それにより、カフェで楽しんでいたコーヒーをおうちでも楽しみたいと考える人も増えたのではないでしょうか。コーヒーを注文する際に目にしていた「コロンビア」「グアテマラ」、「サイフォン」「ウインナーコーヒー」…様々な単語はコーヒーのどんな種類を表していたのかと理解して、よりコーヒーを楽しみましょう!

目次

コーヒーとは

コーヒーの種類を知る前に、まずはコーヒー自体のことを理解しましょう。

1−1コーヒーは、コーヒー豆を焙煎して挽いた粉末から、湯または水で成分を抽出した飲料

コーヒーは「コーヒー豆(コーヒーノキの種子)を焙煎して挽いた粉末から、湯または水で成分を抽出した飲料」です。起源は諸説ありますが、中東・イスラム全域へ広がったのは15世紀、ヨーロッパに伝わったのは16世紀と言われています。日本には18世紀末、オランダ人が持ち込みました。

1−2コーヒーの語源はアラビア語が元になる

「コーヒー」はアラビア語でコーヒーを意味するカフワ(アラビア語: قهوة:qahwa)が変化したものです。また、一説にはエチオピアにあったコーヒーの産地カッファ(Kaffa)がアラビア語になったものとも言われています。コーヒーの原産地の一つであるエチオピアからアラビアに広がった際にその名前がついたのですね。

1−3現在の形のコーヒーが生まれたのは13世紀以降

コーヒーが現在と同じく、焙煎した豆から抽出されるようになったのは13世紀以降と言われています。

元々は原産地エチオピアではコーヒーノキの実を潰して油脂と混ぜて団子状にして食べられていたと考えられています。

その後、コーヒー豆はアラビアに渡り、9世紀にはイランでコーヒー豆を指す「バン」とその煮汁「バンカム」が記録されています。この「バンガム」がコーヒーの原型と言われていますが乾燥させた豆をすりつぶして煮出した煮汁であり、まだ豆は焙煎されていませんでした。

コーヒーは現在のように焙煎した豆から抽出するようになった経緯ははっきりとは残っていませんが、偶然豆が焼かれた際の香りがきっかけとなったとされています。13世紀頃から焙煎されることになり、トルコやイランなどでは15世紀に作られた焙煎の道具が発掘されています。

コーヒー豆の品種

コーヒーと言えばいちばん大切なものはコーヒー豆です。そのコーヒー豆には様々な種類がありますが、最初に生物学上の「品種」の種類を理解しましょう。

コーヒーノキの品種は3種類に大別されます。アラビカ種・ロブスタ種・リベリカ種です。その他にもいくつか存在しますが、今回は3原種と呼ばれるこれらを紹介します。

2−1コーヒーの生産量70%以上を占めるアラビカ種

アラビカ種は正式名称をコフィア・アラビカと言い、エチオピアが原産地とされている品種です。品質が最も優れると言われ、コーヒー生産の主流とされています。現在では中南米からアフリカまでコーヒーが生産されている地域全域で生育されています。

2−2生産量2番目のロブスタ種はエスプレッソの原材料やベトナムコーヒーで使われる

ロブスタ種は正式名称をコフィア・カネフェラと言い、西アフリカ原産の品種です。

アラビカ種に比べると芳香は少なめで炒り麦のような香ばしい香りや酸味の少なさが特長とされています。生産量は全体の3割を占めています。生産管理コストの低さから安価に生産が可能なため、工業用、インスタントコーヒーの原料として使われることが多い品種です。

2−3病害に弱いリベリカ種は生産量が限られる

リベリカ種は正式名称をコフィア・リベリカといい、リベリア原産の品種です。

3原種に数えられるものの、生産量は全体の1%前後となります。病害に強く、強い苦味が特長です。日本にはほとんど輸入されていません。

珈琲豆の産地・銘柄の種類

コーヒーは銘柄(=ブランド)がつけられて販売されていることが一般的です。みなさんもコーヒー豆の販売店やカフェのメニューでその表記を見かけたことがあるのではないでしょうか。今回は11種類をご紹介します。

尚、豆の保存も気になるなという方が入ればこちらの記事もどうぞ

コーヒー豆の最適な保存方法は?鮮度と風味を保つ秘訣を保存期間ごとに徹底解説!おすすすめ保存容器も紹介

3−1ブルーマウンテンはジャマイカ産のトップブランド

ブルーマウンテンはジャマイカにあるブルーマウンテン山脈の指定地区で育てられた銘柄です。酸味、苦味の他、甘みも感じられて味のバランスに優れた最高級品質のコーヒー豆といわれます。

誰もが聞いたことがある高級コーヒーとして日本では人気が根強く、ジャマイカで生産されるブルーマウンテンコーヒーの多くが日本へ輸出されています。

3−2ハワイにはコナコーヒー他複数銘柄あり

ハワイはアメリカ唯一のコーヒー生産地です。中でもコナコーヒーは特に品質のよいスペシャリティコーヒーの一つです。その特徴は酸味と甘みだといわれています。また、産地のイメージを違えず、華やかでフルーティーな味わいがあるコーヒー豆です。

3−3キリマンジャロはタンザニア産コーヒーの総称

キリマンジャロはタンザニアにあるキリマンジャロ山が産地の銘柄です。味の特徴は酸味の強さで、柑橘系に例えられるような華やかさがあります。また、野性味のある味とも表現されます。

3−4イエメン、エチオピア産が有名なモカ

モカはイエメンのモカ港から輸出されたコーヒーをモカと呼んだことが始まりです。対岸のエチオピアのコーヒー豆も同じくモカ港で取り扱ったため、同じくモカと呼ばれました。

モカは世界最古のブランドといわれ、チョコレートのような個性的な香りと強い酸味が特長です。ブレンドのベースにもよく使用されます。

3−5酸味と苦味のバランスで好まれるグアテマラ

グアテマラは中央アメリカ北部のコーヒー産地です。1990年後半、アメリカからはじまった「サードウェーブコーヒー」という流行の中で注目されました。味わいは酸味と苦味のバランス型で、甘い香りと強いコクが特徴的です。

3−6生産量第1位のブラジル

ブラジルは生産量第1位のコーヒー大国です。そこで生産されるコーヒーは柔らかい口当たりのバランス型のコーヒーです。コーヒーのスタンダードとされて、クセがないため、初心者向けともいわれます。

3−7ブレンドのベースとしてもよく使われるコロンビア

コロンビアは北アフリカに位置する生産量世界第3位のコーヒー大国です。2011年には「コロンビアのコーヒー産地の文化的景観」が世界遺産に登録されるなど、古くからコーヒーを大切にしてきた土地柄です。苦味と酸味のバランスが取れており、ブレンドのベースとしてよく用いられます。比較的苦味に特徴があるものが多く、キリッとしたコクが感じられます。

3−8インドネシア産のジャワ、マンデリン、トラジャ

インドネシアは世界第4位のコーヒー生産国です。その大部分がスマトラ島で生産されています。インドネシアで栽培されているコーヒー豆は9割がロブスタ種です。強い苦味が特徴的で酸味は控えめです。ジャワコーヒーと呼ばれます。

一方、アラビカ種のマンデリン、トラジャコーヒーも少数ですが生産されています。

3−9ヨーロッパでよく飲まれるケニア

ケニアはアフリカのコーヒー生産国です。ヨーロッパではポピュラーな銘柄で、風味が強く、ベリーや柑橘のような爽やかな酸味があります。焙煎の度合いによって味わいが異なるとも言われ、自分好みの味わいを追求できるのも特徴です。

3−10ブルーマウンテンから派生したパプアニューギニア

パプアニューギニアは南太平洋に位置する島国です。20世紀に入ってからコーヒー栽培が始まりました。歴史は浅いのですが、品質が高く評価されています。比較的酸味はまろやかで、爽やかですがコクもしっかりとあるバランスの取れた味わいです。

3−11近年に発展したロブスタ種のベトナムコーヒー

ベトナムは生産量第2位でロブスタ種を中心に生産を行っています。そのため、インドネシアのコーヒーと同じく強い苦味とコクが特徴です。苦味の強いコーヒーが主流であるため、コーヒーにコンデンスミルクを入れてミルクコーヒーとして飲む方法のことを「ベトナムコーヒー」と呼称しています。

希少価値の高い高級コーヒー銘柄

近年は後ほど紹介するように「スペシャリティコーヒー」と呼ばれる非常に品質の高いコーヒーを楽しむ文化が発展してきました。種類はいくつもありますが、特に最近注目度が高い5つの銘柄をご紹介します。

4−1コロンビアが誇るコーヒーの宝石 エメラルドマウンテン

エメラルドマウンテンは3章で紹介したコロンビアコーヒーのうち、1%にも満たない高級豆が認定される銘柄です。

コロンビアが誇るエメラルドとアンデス山脈から「エメラルドマウンテン」という名がつけられました。

その味わいは深い甘みとコクが感じられると言います。コカ・コーラさんの缶コーヒーにもなっているので、気になった方は是非試しに味わってみてください。

4−2世界で最も高価なコーヒーの一つ ゲイシャコーヒー

引用:国際品評会“カップ・オブ・エクセレンス” 最高位のゲイシャコーヒーをカルディコーヒーファームからお届けします

ゲイシャコーヒーは世界で最も高価なコーヒーの一つとされます。2004年にコーヒーの国際品評会である「ベスト・オブ・パナマ」にて最高金額で落札されて以降、数々の品評会で賞を獲得してきました。

柑橘系の爽やかな酸味と甘みがあり、はちみつやチョコレートのような後味、また、香りは非常にフローラルだと言われています。

2021年には1ポンド(約450グラム)あたりの生豆の落札額が2,568ドルになるなど、今も尚注目され続けている銘柄です。

ゲイシャコーヒーについて詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ

ゲイシャコーヒーとは?産地や農園、値段が高い理由、ゲイシャコーヒーを扱うカフェやショップを紹介!美味しい淹れ方も解説

4−3モカコーヒーの最高級 モカマタリ

モカマタリはイエメンで生産されるモカコーヒーのうち、北西部の高地で生産されるコーヒーのことを言います。

イエメンでは通常、コーヒーチェリーを家の周辺で天日干しして果実と豆を分離する方法(非水洗式)が一般的であるためか、他のコーヒーに比べて熟成された香りと甘みがある、と評されます。

4−4日本企業が復興支援したインドネシアの幻のコーヒー トアルコトラジャ

トアルコトラジャはインドネシア・スラウェシ島のトラジャ地方でのみ生産されているコーヒーです。世界大戦の中で一度は生産が絶えてしまいましたが、日本企業「キーコーヒー」が1970年代に現地に参入して復活させました。伸びやかな酸味と深いコクのある品質の高いコーヒーです。

4−5映画『かもめ食堂』にも登場 コピ・ルアク

引用:Wikipedia

コピ・ルアクはインドネシアで生産されるコーヒーです。その特徴は、なんといっても発酵工程にあります。コピ・ルアクはマレージャコウネコが食べたコーヒーノキの実が体内で消化される際に、消化されずに体外に出されたコーヒー豆を乾燥させて焙煎し、抽出したコーヒです。

通常、コーヒーノキの実と豆を分離するのには水洗、または天日干しなどで乾燥させる方法をとります。しかし、コピ・ルアクはジャコウネコの体内で分離されます。その過程では消化酵素や腸内細菌の影響を受け、他のコーヒーにない複雑な香味、豊かな甘みとコクを生み出すと言われています。コーヒー好きには愛好している方も多いコーヒーです。

映画『かもめ食堂』ではコーヒーを美味しくするおまじないとしてその名前が登場します。

珈琲の焙煎の種類・焙煎度

コーヒーの独特の香味を生み出すのに欠かせない技法は焙煎です。5章では焙煎の種類とその違いをご紹介します。

5−1焙煎はコーヒーを炒って独特の風味を出す工程

焙煎はコーヒーの生豆を何らかの方法で炒って風味を引き出す工程です。コーヒーの生豆は元々白に近い淡い緑色をしていますが、焙煎の工程を経て茶色に変化します。焙煎の方法や焼き加減によって含まれる成分が変化していき独特の香味を生み出されるのです。

5−2直火焙煎

直火焙煎はコーヒーを焼く釜の下にガスバーナーで起こした火があり、火の熱を直接与えて行う焙煎方法です。

直火焙煎のメリットは熱が直接伝わるため、調整が細かく可能なところです。また、例えば炭火で直火焙煎を行うなど、その良さを活かすことも可能になります。

調整が細かくできる反面、繊細な技術が必要になるため、初心者には難しい方法といえます。

5−3熱風焙煎

熱風焙煎はコーヒーを焼く釜に対して熱風を送り込み、熱を加える焙煎方法です。

一気に風を送り込むため、焙煎完了までの時間が短時間で完了します。

一方、熱の与え方が均一であるためか、豆の特徴が出にくいと言われています。

5−4遠赤外線焙煎

遠赤外線焙煎はセラミックで作られた専用の焙煎機の中にコーヒー豆を入れて熱を加える焙煎方法です。セラミックの焙煎機から遠赤外線が発生します。遠赤外線はコーヒーに細かい振動を発生させることで、繊維を壊さずに焙煎ができるため、雑味や苦味が出にくいといわれています。

5−5マイクロ波焙煎

マイクロ波焙煎はマイクロ波併用粉体加熱装置を使った焙煎方法です。マイクロ波は電子レンジの加熱方法というと、みなさんもイメージしやすいのではないでしょうか。

遠赤外線焙煎と同じく、繊維を壊さず雑味や苦味が出にくい焙煎方法ですが専用器具は比較的高価です。

5−6過熱水蒸気焙煎

過熱水蒸気焙煎は高温水蒸気で加熱する方法です。スチームローストとも言われます。加熱による酸化が少なく、旨味や栄養成分が逃げない、と言われることが多いです。そのものの良さを味わうことができる焙煎方法と言えるでしょう。

ここまで焙煎の種類を紹介しました。焙煎の結果にも種類があるため、そちらも見てみましょう。

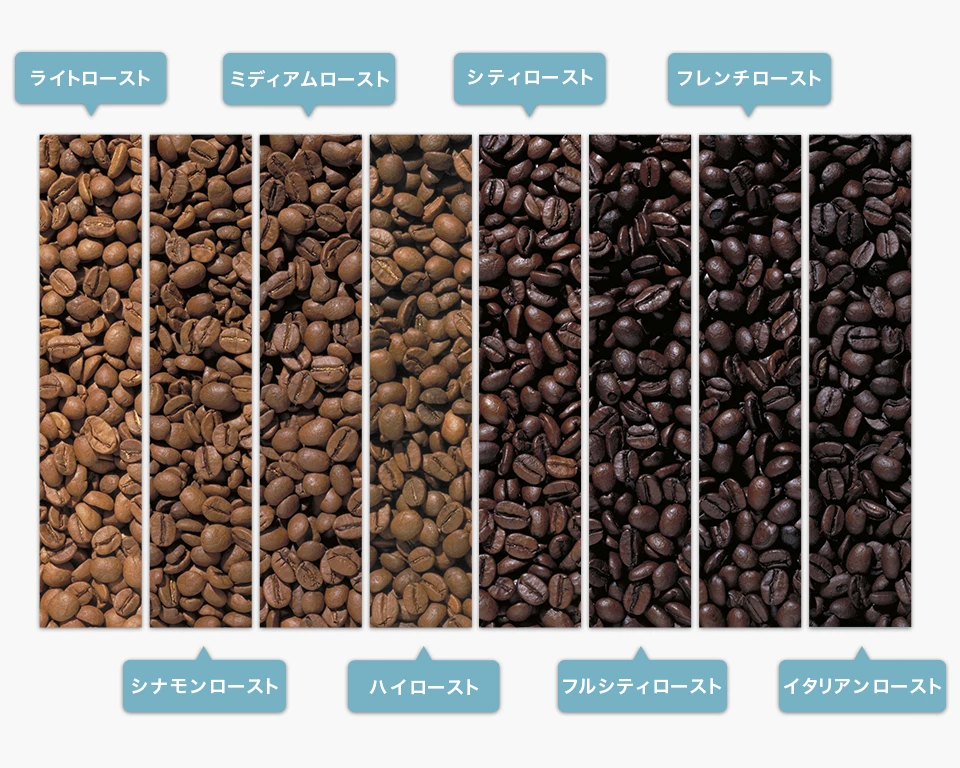

5−7焙煎度は8段階

引用:コーヒー豆の焙煎(ロースト)を知る|焙煎度による違いや自宅でできる焙煎方法

焙煎度には世界各国で複数の基準がありますが、日本で採用されているのは大きく分けて3段階、細かく分けて8段階の分類方法です。

浅煎りから順にライトロースト、シナモンロースト、ミディアムロースト、ハイロースト、シティロースト、フルシティロースト、フレンチロースト、イタリアンローストの8種類です。

実は、焙煎度は明確な指標があるわけではありません。お店毎に定義が異なるので、単語だけを鵜呑みにせず、好みに合うか試しに飲んでみるといいでしょう。

5−8浅煎り(ライトロースト、シナモンロースト)

豆の持つ酸味が強く残る焙煎です。切れのある味や酸味が好きな方には好まれます。

5−9中煎り(ミディアムロースト、ハイロースト)

酸味は残しつつ、苦味やコク、甘みのような他の味わいも引き出される焙煎です。酸味と苦味のバランスの良いコーヒーが好きだと感じる方におすすめです。

5−10深煎り(シティロースト、フルシティロースト、フレンチロースト、イタリアンロースト)

深煎には4段階あります。レギュラーコーヒーに使用されることが多いシティローストやフルシティローストあたりがよく見るコーヒー豆の色です。エスプレッソでよく使用されているイタリアンローストに至ると、かなり黒い色をしていると感じるのではないでしょうか。

焙煎が深くなるほど、コクや苦味が増していきます。ライターはどっしりとした焼き菓子やケーキが好きなので、深煎のコーヒーを合わせることが多いです。食べるものとの組み合わせでも好みに合うか考えてみるのもよいですね。

珈琲の挽き方の種類

焙煎したコーヒー豆からコーヒーを抽出するためには、粉状に挽く必要があります。

コーヒーを挽くには専用の機器が多数販売されています。道具はミルやグラインダーと呼ばれます。

どのような道具を使用するかで、粒度の幅(粒度分布)が異なり、味わいにも影響が出ていきます。そこも、様々試してみるのが面白いところですが、ここではまず基本的な挽き方3種類を見ていきましょう。

6−1粗挽き

粗挽きは味の濃さを出さず、酸味が効いたスッキリとした味わいを楽しみたい場合やほのかに苦味を感じるまろやかな味わいを楽しみたい場合に用いる挽き方です。粒度が大きいため、味の出方が比較的薄く、軽い口当たりになるのです。

6−2中挽き

家庭で飲む場合、一般的に用いられるのが中挽きです。豆の特徴として味わいのバランスの取れたコーヒーをベストな状態で味わう場合や、自分がバランスの取れた味わいが好きだ、という方は中挽きで楽しみましょう。

6−3細挽き

細引きの中でも特に細かい粒子になる極細挽きはエスプレッソなどの抽出に使用されます。粗挽きと正反対で、粒度が細かいため、豆の味わいが濃く抽出されます。キレやコクをしっかりと味わいたい場合は細挽きを使用することになります。

珈琲の入れ方の種類

コーヒーを入れる際にも複数の種類があります。入れ方によって味の出方が異なるので、こちらも自分の好みや豆の特徴を元に選べるようになると、よりコーヒーの世界が楽しめます。

入れ方についてポイントも知りたいという方はこちらの生地もどうぞ

自分の好みにあう美味しいコーヒーの入れ方(淹れ方)を知る 入れ方の種類と手順・味の違い・おすすめ器具や動画まで

7−1コーヒーの入れ方には透過法と浸漬法がある

コーヒーの入れ方には重力や圧力を利用して抽出する透過法とコーヒー豆(粉)と水を混ぜて抽出する浸漬法があります。また、この2つを組み合わせた抽出法も存在します。

それぞれの特徴を知ると、コーヒーの味わい方が広がります。みていきましょう。

7−2透過法 ペーパードリップ

ペーパードリップは紙のフィルターをセットしたドリッパーにコーヒーの粉を入れ、お湯を注いでコーヒーを抽出する方法です。ドリッパーとフィルターさえあればマグカップの上に載せて抽出が可能なため、一番手軽な抽出法でしょう。

ドリッパーの形にはいくつか種類があります。形により抽出の加減が異なるので、いずれも試してみるとよいでしょう。ここでは代表的な3種類を紹介します。

7−3透過法 ネルドリップ

ネルドリップは布(フランネル)のフィルターを利用してコーヒーを抽出する方法です。発祥は諸説ありますが、ヨーロッパで生まれた抽出方法と言われています。

紙ではなく布を利用するため、ペーパードリップに比べ、油分が残りやすく、粉は残りにくいため、まろやかな味わいになります。

ネルは洗って何度も利用が可能です。慣れてきたら自分好みのネルドリップを探してみるといいですね。

7−4透過法 エスプレッソ

エスプレッソは高温、高圧の機械を使用して一気に抽出する方法です。イタリア発祥で、この抽出方法のコーヒーは「エスプレッソ」という名称で呼ばれます。強い圧力をかけるため、味が強く抽出され、通常のコーヒーより非常に濃い味になります。

様々なアレンジメニューもあるので、気になる方は是非8章もご確認ください。

7−5浸漬法 コーヒープレス(フレンチプレス)

コーヒープレスは粉とお湯を専用器具に入れ、フィルターの付いたピストンで上から圧力をかけることで抽出する方法です。専用器具はプランジャーポットやフレンチプレス、ティーサーバー、カフェティエールなどの様々な名称で呼ばれます。

元々は紅茶の入れ方です。ネルドリップよりも更にコーヒーの油分などが出るため、ダイレクトに豆の美味しさを感じることができます。ファンの多い抽出方法と言えます。一方、粉と水が完全に分離はしないため、コーヒーに微粉が残ることがあり、舌触りが苦手な方もいます。気になる方は、フィルターも準備してチャレンジしてください。

7−6浸漬法 サイフォン

サイフォンは気圧を利用した抽出方法です。器具の見た目がおしゃれで、インテリアとしても好まれています。他の方法に比べると手順は少々複雑です。スタンドにフラスコと漏斗をかけ、フラスコに水、漏斗に粉を入れてセットします。下からアルコールランプを当ててフラスコを加熱して蒸気を発生させると、蒸気圧が発生し、水が漏斗に流れ込みます。

加熱をやめると、圧力がなくなり、今度はフラスコが真空状態になるため、液体が移動し、コーヒーが抽出される、という仕組みです。

サイフォンの仕組みは人の手が加わっていないので、時間を統一すれば味を均一にしやすい、という特徴があります。また、視覚効果によりコーヒーをより楽しめるのも特徴です。サイフォンを取り扱っている喫茶店で味わうところから始めてみてもいいですね。

7−7浸漬法 マキネッタ

マキネッタは直火型エスプレッソマシンと言われる専用器具を使用してコーヒーを抽出する方法です。

特にイタリアのモカエキスプレスという器具が有名で、アウトドアで楽しんでいる方の動画も出てきています。

底のタンク部分に水を入れ、バスケットと呼ばれる場所に粉をセットします。そのまま直火に乗せると、水蒸気が発生し、その蒸気圧で粉と水が熱されて混ざり合い、コーヒーが抽出されます。

マキネッタで抽出するコーヒーは正確にいうとモカコーヒーというコーヒーです。エスプレッソに似ていますが、比べると野性味を感じる味わいと言えるでしょう。その理由は器具の形状から微粉の混じりがあったり、抽出温度の高さから苦味が出やすかったり、という特性にあります。

砂糖やミルクをたっぷり入れて飲むのが一般的です。是非一度味わってみてください。

7−8浸漬法 パーコレーター

引用:スノーピーク

パーコレーターはポットとバスケット、パイプからなる専用器具を使用してコーヒーを抽出する方法です。見た目はケトルに近いフォルムのものが多く、実際にフィルター部分を外してケトルとして使用することもできるため、アウトドアでも使用されます。

マキネッタと似ているように思いますが、蒸気圧で抽出するマキネッタと違い、パーコレーターはお湯がパイプを通って噴水のように粉にかかることで、ペーパードリップのような形で味が抽出される仕組みとなっています。

そのため、パーコレーターで入れたコーヒーの味わいは薄めで酸味をスッキリ楽しみたい方向けの器具です。また、パーコレーターは火にかける長さによって味が変わっていくため、安定して好みの味を出すためには慣れが必要です。その分、美味しいコーヒーを入れられるようになったときの嬉しさがありますね。

7−9浸漬法 トルココーヒー

トルココーヒーはジェズヴェ(イブリック)と呼ばれる小鍋で粉と水、砂糖を入れて煮出す抽出方法です。ユネスコの世界遺産にも登録されている歴史のある抽出方法です。

トルココーヒーには極細引き以上に細かい粉を使用します。数分火にかけて煮出します。現地では熱した砂の上に小鍋を置いて煮出す方法が伝統的な方法です。

何度か沸騰させ、表面の泡ごとカップに注ぎます。しばらくしてコーヒーの粉が底に沈んだら上澄みのみを飲むのです。

味わいは苦味が強いのですが、砂糖やスパイスを混ぜて作ることもできるので、他のコーヒーにはない複雑な味わいを楽しむことができます。チャイがお好きな方だと馴染みやすいのではないでしょうか。是非試してみてください。

7−10浸漬法 コールドブリュー

引用:iwaki

コールドブリューは粉を低温の水に長期間浸して抽出する方法です。粗挽きした豆を、約12〜24時間水に浸して抽出を行います。

コールドブリューはインドネシア発祥の抽出方法で、インドネシアで栽培しているロブスタ種のコーヒー豆の苦味を出しすぎず美味しいコーヒーにする方法はないかと考案されました。その抽出方法の改善検討には日本の京都でカフェのマスターをしていた方が携わっており、その影響でキョートコーヒーとも呼ばれます。

低温でじっくり抽出するため、苦味が出にくく、あっさりと飲めるコーヒーに仕上がります。夏は是非楽しんでみてください。

7−11浸漬法 カッピング

引用:スターバックス

カッピングはコーヒーカップに粉とお湯を入れ、混ぜ、暫く置くことでコーヒーを抽出する方法です。粉が底に溜まったころに、上澄みを飲みます。

元々コーヒーが生まれた頃の飲み方そのものであり、コーヒー豆の味をダイレクトに味わえます。

また、コーヒーの品評会ではこの方法でコーヒーの品質を確かめます。コーヒーのパッケージに記載されている「チョコレートのような…」「柑橘系の…」という表現をされたときと同じ状態で楽しめるのです。

品評会の審査員の気持ちになって味わう、といったテーマでみんなでコーヒーを飲み比べるような機会を設けるのも楽しいですね。

7−12ハイブリット エアロプレス

エアロプレスは専用の器具で空気圧を利用してコーヒーを抽出する方法です。

マグカップの上に器具を載せ、チャンバーと呼ばれる上の部分に粉をセットします。その上からお湯を注ぎ、混ぜたら1分程待って、真上から力を加えます。そうすると、空気圧によりコーヒーはマグカップに抽出されるのです。

短時間で抽出ができることや圧力を加えるので、味がしっかりと出ることが特徴です。

7−13ハイブリット クレバードリッパー

クレバードリッパーは2009年に台湾で生まれた抽出方法です。基本はハンドドリップと同じですが、ドリッパーに弁がついています。抽出ができた時点で弁を開くことで、一気にコーヒーを落とすことが可能です。

濾過法の抽出と比較するとしっかりとコーヒーの個性を味わうことができる、時間を決めることで安定した味わいが出せる、浸漬法の抽出と比較すると油分や微粉をしっかり取り除き、雑味の少ない味が出せるという特徴があります。複数の方法のいいとこ取りができるので、おすすめです。

珈琲メニューの種類

抽出されたコーヒーは更に、様々なアレンジを加えてカフェメニューとして店頭に並んでいます。8章ではカフェメニューの種類を紹介します。

8−1ブラックコーヒー

ブラックコーヒーは抽出したコーヒーにミルクを足さずに飲むコーヒーです。日本では砂糖も足さないコーヒーを指すことが多いですが、海外だとミルクのみが入っていないことを指すことも多いです。

8−1−1アメリカンコーヒー

アメリカンコーヒーは浅煎りのコーヒー豆を使用して抽出するコーヒーを指します。日本でのみ呼ばれている呼び方です。1960年代、当時アメリカ西部でよく飲まれていた浅煎り豆のコーヒーが日本に「アメリカンコーヒー」という呼び名で広まったのが始まりです。

8−2アイスコーヒー

アイスコーヒーはコーヒーを冷やした飲み物です。冷やす方法の中では抽出したばかりのコーヒーを氷で急冷する方法が推奨されます。

最近では専用の豆も多数販売されていますが、酸味があり爽やかな味わいが特徴の豆を使用するのがおすすめです。

アイスコーヒーを詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ

アイスコーヒーの作り方からおすすめギフトまですべてがわかる!コーヒー豆や専用器具、グラスの選び方まで徹底解説します!

8−3カフェ・オ・レ

カフェ・オ・レはコーヒーと牛乳を同量入れた温かい飲み物です。

家庭で簡単に作れるので、愛飲している方も多いのではないでしょうか。(ライターもカフェ・オ・レを作る前提でコーヒー豆を選びます。)

名前はフランス語由来です。フランスでは、カフェオレボウルと呼ばれるボウルで朝食にたっぷり飲む方も多かったのですが、近年は減少しているようです。

8−4エスプレッソ

エスプレッソはエスプレッソマシンで抽出される濃いコーヒーです。イタリアで好まれて飲まれます。

また、エスプレッソをベースにアレンジしたメニューも数多く存在します。

8−4−1アメリカーノ

アメリカーノはエスプレッソを水で薄めた飲み物です。コーヒー豆の価格が高騰した時代にエスプレッソを薄めて飲んでいたことから生まれたメニューです。現在はエスプレッソの味わいを楽しみたいが濃すぎて飲めない、という方でも気軽に味わえるとして楽しまれています。

8−4−1カフェ・ラテ

カフェ・ラテはエスプレッソにミルクが入ったもの、と考えがちですが、ただのミルクではなく、フォームミルクとスチームミルクという2種類のミルクを3:1で加えたものです。

濃いエスプレッソに甘みが足され、ふわふわした口当たりでファンも多いでしょう。

8−4−2カプチーノ

カプチーノはカフェ・ラテと同じくフォームミルクとスチームミルクが加えられた飲み物です。違いはミルクの比率で、2:2となっています。カプチーノの方が泡が多いのでより口当たりは軽いのですが、実際のミルクの量はカフェ・ラテより少ないため、よりエスプレッソのビターな味わいが強いです。

8−4−3エスプレッソ・マキアート

エスプレッソ・マキアートはエスプレッソに少量〜同量のフォームミルクを加えた飲み物です。また、フォームミルクとミルクを1:2で使用する作り方もあります。

イタリアで飲まれているマキアートはミルクも少なめで甘みがないですが、アメリカ(特にシアトル中心)で飲まれているマキアートはミルクは多めで砂糖やキャラメルでしっかり味をつけた飲み方が主流です。

場所によって違いが大きいメニューなので、外で注文する際は、注意してくださいね。

8−4−4エスプレッソ・コンパナ

エスプレッソ・コンパナはエスプレッソにホイップクリームをのせた飲み物です。主にイタリアで飲まれており、名称の由来もイタリア語のcon(共に)panna(クリーム)です。

ホイップクリームには甘みがない場合も多いので、濃いクリームでまろやかな味わいを楽しむものと考えてください。

8−4−5フラット・ホワイト

フラット・ホワイトはエスプレッソとたっぷりのスチームミルクを足した飲み物です。オーストラリアやニュージーランドではミルクを入れたコーヒーをホワイトコーヒーと呼んでおり、ミルクを載せたコーヒーの表面が平らであったことからフラット・ホワイトと呼ばれるようになりました。

ふわふわのスチームミルクで口当たりが軽く、カフェ・ラテやカプチーノに比べるとよりミルクの量が少ないので、名前のイメージと異なり、濃いエスプレッソを味わえるメニューです。

8−4−7カフェ・ブラベ

カフェ・ブラベはカフェ・ラテのスチームミルクをブラベミルクに変更した飲み物です。ブラベミルクはミルクとホイップクリームが5:5で混ざっているもので、カフェ・ラテよりもミルクの濃厚さが感じられる飲み物です。

ブラベミルクはスターバックスでもカスタムで選択ができます。近くにカフェ・ブラベを提供するお店はないが飲んでみたい、という場合はスターバックスでカフェ・ラテをブラベミルクにカスタムして注文してみてくださいね。

8−4−8カフェ・モカ

カフェ・モカはエスプレッソにスチームミルクとチョコレートシロップを加える飲みものです。ホイップクリームを加える場合もあります。チョコレートに近い風味があるというモカコーヒーをチョコレートシロップで再現しているというのがメニューの成り立ちです。

味わいはもちろんチョコレートの甘みが感じられるので、デザートに近い飲み物です。

8−5ウインナーコーヒー

ウインナーコーヒーはドリップコーヒーにホイップクリームをのせた飲み物です。オーストリアの首都ウィーンで好まれた飲み物のため、その名が付きました。

深煎のコーヒー豆を使用しますが、エスプレッソ・コンパナと比較すると、コーヒーの苦味は抑えめです。

8−6ダッチ・コーヒー

ダッチ・コーヒーは7章で紹介したコールドブリューの一種で、オランダで水出しコーヒーが好まれたことからその名が付きました。

水出しのため、味わいは爽やかです。

8−7アラビア・コーヒー

アラビア・コーヒーは浅煎りのコーヒー豆とカルダモンを小鍋に入れて煮出す飲み物です。7章で紹介したトルココーヒーと似ていますが、味わいが異なります。カルダモンが入っているので、爽やかな香りが強く、酸味が好きな方には合う飲み方でしょう。

8−8ベトナムコーヒー

ベトナムコーヒーは深煎の豆を独自のフィルターを使用してドリップした上に、コンデンスミルクを加えて飲む飲み物です。

フランスの植民地時代にベトナムに持ち込まれたコーヒー文化、その中で生まれました。

通常のコーヒーと比較すると粉と水の比率が異なり、粉が多めです。また、使用する豆もベトナ部で主に栽培されているロブスタ種の豆を使うことが多く、濃くて苦いコーヒーがベースとなっています。

8−9グリーン・コーヒー

グリーン・コーヒーは焙煎前の緑の状態の豆を使って抽出したコーヒーです。

コーヒー豆はポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が豊富なのですが、焙煎の家庭で失われていきます。グリーン・コーヒーは豆の持つクロロゲン酸をダイレクトに飲むことができるとして注目されている飲み方です。

味わいはコーヒーと言うよりはハーブティーに近いあっさりとした味なので、飲みやすいです。是非味わってみてください。

8−10サルタナコーヒー

サルタナコーヒーはコーヒーチェリーをそのまま煮出した飲み物です。サルタナはトルコ語のsultan(権力者)が由来と言われています。コーヒー発祥の中東で、コーヒーが今の形になる前に飲まれていた飲み方で、当時の権力者が飲んでいたと考えられます。また、イエメンではギシル(意味:実)と呼ばれます。

こちらもグリーンコーヒーと同じく、ハーブティー日会味わいです。その中でもローズヒップティーのような華やかな味わいが近いでしょう。

8−11アイリッシュ・コーヒー

アイリッシュ・コーヒーはこれまで紹介したコーヒーメニューと違い、お酒の入ったホットカクテルです。

アイリッシュウイスキーをベースにドリップコーヒーとホイップクリームが加えられた飲み物となっています。

8−12カフェ・ロワイヤル

カフェ・ロワイヤルはアイリッシュ・コーヒーと同じくお酒が含まれる飲み物です。コーヒーカップの上に専用のスプーンを置き、角砂糖をのせます。その上からブランデーを注いで、火を付けると青い炎が立ちます。

砂糖が完全に溶けたらコーヒーに混ぜて楽しむのです。

8−13コーヒーぜんざい

コーヒーぜんざいは小豆の上にアイスが乗った器にコーヒーを注いで食べるスイーツです。白玉が入ったものももちろんあります。京都の喫茶店「味処マミ」が発祥です。甘さは控えめなので、甘すぎるのが苦手な方でも食べやすいです。

8−14鴛鴦茶(コーヒー紅茶)

鴛鴦茶(コーヒー紅茶)はコーヒーと紅茶、練乳が混ざった飲み物です。読み仮名は「えんおうちゃ」で、香港で生まれた飲み物です。濃いミルクティのような味わいで、観光客にも人気を博しています。

8−15レモンコーヒー

レモンコーヒーはコーヒーにレモンの絞り汁またはカットレモンを加えた飲み物です。ロシア発祥と言われています。近年、コーヒーの健康効果に注目が集まっていますが、レモンも抗酸化作用が強いため、レモンコーヒーも注目度が上がっているメニューです。爽やかな酸味が好みであれば是非試してみてください。

その他 カフェでよく聞く「○○コーヒー」の種類

これまで様々なコーヒーの種類を紹介してきました。9章ではその他にもよく聞く○○コーヒーについて説明します。

9−1複数銘柄を混ぜ合わせるのはブレンドコーヒー、1銘柄のみで作られるのはストレートコーヒー

コーヒーメニューでブレンドコーヒーとストレートコーヒーという単語を見ることはないでしょうか。何がブレンド、ストレートなのか、というと、豆の種類を指しています。

複数銘柄の豆を混ぜ合わせて抽出しているのがブレンドコーヒー、1銘柄の豆で抽出しているのがストレートコーヒーです。

9−1−1単一銘柄、単一農園の豆を使用したコーヒーはシングルオリジンとも呼ばれる

ストレートコーヒーでも、更に単一農園の豆を使用したコーヒーはシングルオリジンと呼ばれています。

同じ銘柄でも複数の農園が栽培しています。通常、収穫した豆を精製する際、または卸販売する際にはそれらをまとめて1つの銘柄として販売するため、複数の農園の豆が混ざり合います。

一方、シングルオリジンは単一農園と直接契約を行い、その農園の豆しか仕入れないため実現ができるのです。コーヒー豆に非常にこだわったお店のみが取り扱っていると言えるでしょう。

9−2徹底した品質管理で別格の美味しさが生まれる スペシャルティコーヒー

近年、スペシャルティコーヒーが注目されています。

1980年代当時、コーヒーの価格低下によってコーヒーの生産農場が次々と倒産する事態が発生していました。その状況を改善するため、コーヒーの品質向上、適正価格での販売などを目的にアメリカスペシャルティコーヒー協会設立(SCAA)が設立されました。

SCAAを中心にカップ・オブ・エクセレンスと呼ばれる品評会が開催されます。その活動から、一定の基準を元に、その会で評価された品質の確かな豆を高価で買い取るという流れが生まれ、その中で評価されたコーヒーを品質が高いコーヒー「スペシャルティコーヒー」と呼ぶようになりました。

美味しいコーヒー、を味わってみたい方は是非スペシャルティコーヒーを飲んでみてください。

スペシャルティコーヒーについて詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ

【おすすめショップが見つかる!】スペシャルティコーヒーとは?定義や見分け方、コーヒ豆の格付けに評価方法まで完全網羅!

珈琲の味わいの種類

ここまで様々なコーヒーの種類を見てきました。その中から自分が好みのコーヒーを見つけるのはとても大変、と感じられた方もいるかも知れません。最後に、自分好みのコーヒーを見つけるヒントとなる味わいの種類を紹介します。

10−1コーヒーは5感で味わう

コーヒーは飲み物だから味覚で味わうものだと思った方もいるかも知れませんが、それだけではありません。味覚はもちろん、コーヒーの香りを嗅覚で、コーヒーを入れるまでの工程での音を聴覚で、また、その入れ方や提供された状態を視覚で、口に入れて触覚で、と5感全てで味わうことができます。

10−2コーヒーは味覚のうち「酸味」と「苦味」のバランスを味わう

まずは、味覚です。コーヒーは味覚のうち特に「酸味」と「苦味」が特徴的な飲み物です。そのバランスを様々な方法で変化させて自分好みの味わいを生み出すことができるのです。

10−2−1コーヒー豆によって味わいのバランスが異なる

産地・銘柄によって豆そのものの持つ「酸味」と「苦味」のバランスが異なります。自分好みの味を出すためには、まずは自分の好みに沿った豆を探すことが必要です。

自分がどのような好みが好きなのかわからない、という方は、3章で紹介した銘柄のうち、ブラジルやコロンビアを飲んでみるとよいでしょう。そこからより酸味が強いほうが良い、苦味が強いほうが良いなど好みを見つけてみましょう。

また、焙煎によって豆が持つ「酸味」と「苦味」のバランスを変化させることができます。特に「苦味」を引き出すことができます。

10−2−2入れ方によって味わいのバランスが変わる

コーヒーの入れ方によって豆本来の味をどこまで引き出せるかが異なります。味の濃さや油分や雑味がどこまで出るかで味の奥行きが変わるのです。

こちらも、自分の好みがわからないという方は、まずは選んだ豆に合うものを選ぶのがよいでしょう。

10−3コーヒーは嗅覚で「フレグランス」「アロマ」「フレーバー」を味わう

コーヒーに関する香りは3種類あります。抽出前のコーヒー豆や粉の香りである「フレグランス」入れたてのコーヒーから香る「アロマ」、飲んだ際に鼻に抜ける「フレーバー」です。

特にコーヒーの香りはリラックス効果があるとも言われます。自分が好きな香りを大事にするのも良いでしょう。

10−4コーヒーは聴覚で「挽く音」「入れる音」を味わう

コーヒーを入れる際に出る音は主にコーヒー豆を挽く際に出る音と入れる際にでるお湯を注ぐ音や空気の抜ける音です。これらの音やそのリズムに癒やしを感じる方もいるかと思います。

特に、7章で紹介したコールドブリューのポタポタと落ちる水音などは印象的です。コーヒーの時間を大事にしたい方は検討するといいでしょう。

10−5コーヒーは視覚でメニューごとの色合いを味わう

コーヒーは入れる際の光景や、カップに入れた状態から視覚効果を得ることができます。特に7章で紹介したサイフォンは特徴的な見た目でコーヒーが落ちきるまでの間に見た目で癒やされます。また、8章で紹介したカフェ・ロワイヤルの燃え上がる炎なども視覚効果を得られるでしょう。

10−6コーヒーは触覚でカップごとの口当たり、喉越しを味わう

最後に、コーヒーに関する触覚です。液体のため、直接触ることはありませんが、飲む際のカップの選び方で口当たりが変化します。また、喉越しも触覚で感じるものです。

マグカップを選ぶか、コーヒーカップを選ぶか、グラスを選ぶかでも違いが出てくるでしょう。

また、喉越しについては微粉の有無や温度で違ってくるため、入れ方によっても違いを出すことができます。様々な入れ方、飲み方を試してみて、お気に入りの感覚を探してみましょう。

まとめ

今回はコーヒーの種類に関する紹介をまとめました。

1章では、コーヒーの基本知識を紹介しました。その後、2章・3章・4章ではコーヒー豆自体の違いについて品種や産地・銘柄の種類を通してご案内しました。コーヒーは種類が多くあり、その品種の違いによって味わいが異なることが伝わっていればと思います。

5章では焙煎、6章では挽き方の種類を紹介しました。焙煎や挽き方にも幅があり、味わいに影響することが伝わったでしょうか。

また、7章では入れ方の種類を紹介しました。こちらも想像以上にたくさん種類があることに驚かれた方もいるのではないでしょうか。

8章・9章ではコーヒーのメニューの種類やその他コーヒー用語を紹介しました。何気なく飲んでいるコーヒーメニューの違いを意識して飲み比べるのも楽しみですね。

最後に10章では味わいについて紹介しました。

ライター自身も毎朝コーヒーを入れて飲んでいるコーヒー党ですが、改めて好みのコーヒーを考えると、思っていたより煎りが浅く、酸味があるものでも好みだな、意外と香りに重点を置いているのだななど新たな発見があります。ぜひ皆さんも種類を理解して、自分の好みを追求してみてくださいね。

<出典>

世界のコーヒー豆生産量ランキング2019( 2021年1月発表)

コーヒーの焙煎方法で違いは出るのか?それぞれの方式を解説します。

エアロプレスとは?淹れ方・味の特徴・抽出方法・必要な器具を解説

山本 愛子

Aiko Yamamoto